Claudia: Uwe, Du hast die Texte im letzten fairquer gelesen und sie gingen dir nicht weit genug. Meine Frage: Was ist deine Idee, wo der Faire Handel eigentlich hingehen soll. Was ist das große Ziel?

Uwe: Ich bin für ein Wirtschaftssystem, was nicht auf Geld und auf Wert, sondern auf Bedürfnisbefriedigung orientiert ist. Da spielt das, was bisher der Faire Handel beinhaltet, eine wesentliche Rolle. Nicht alle Produkte können bei uns erzeugt werden, aber für sie existiert durchaus ein Bedarf. Also geht es darum, wie diese Produkte hierher kommen und gleichzeitig die Menschen in den Herkunftsregionen genug für ein menschenwürdiges Leben bekommen. Alle sollen gleichermaßen selbstbestimmt leben.

C: Das heißt also, Fairer Handel in beide Richtungen? Bisher machen wir ja nichts anderes, als Produkte einzukaufen, die aus Ländern kommen, die sogenannte unterentwickelte Länder sind – was immer das auch bedeutet – und die hier verkaufen, damit die Leute dort eine bessere Lebensgrundlage haben. Deine Vision ist aber eher zu sagen, wir tauschen die Waren auf der ganzen Welt so, dass jeder das bekommt, was er auch tatsächlich braucht.

U: Ja, aber ich würde eher von Geschenkökonomie sprechen: Alle geben das, was sie haben und nicht brauchen und bekommen das, was sie brauchen und nicht haben. Das muss dann gemeinsam organisiert werden.

C: Wobei natürlich die Gefahr sehr hoch ist, dass die Leute immer mehr haben möchten, als sie wirklich brauchen.

U: Es gibt in verschiedenen Bereichen entsprechende Ansätze, wie das verhindert werden kann: Stichwort Gemeingüterökonomie oder Stichwort freie Kooperation: Menschen haben Bedürfnisse, diese melden sie entsprechend an und dann wird festgestellt: Ja, diese Bedürfnisse können befriedigt werden. Oder aber nein, die entsprechenden Ressourcen sind nicht vorhanden und deshalb können sie nicht befriedigt werden. Bei relativ gleicher Machtverteilung ist das dann nicht so, dass die einen sagen, wir wollen möglichst viel haben und die anderen haben dann nicht genug zum Leben. Sondern es geht darum, dass wirklich alle genug für ein menschenwürdiges Leben haben und das Ganze auch in Zukunft funktioniert, aber eben niemand immer mehr haben will oder bekommt, so dass die Ressourcen zerstört werden.

C: Das ist ja ein sehr kommunistisches Ziel. Es klingt wie das, was ich in der Schule gelernt habe: Jedem nach seinen Bedürfnissen, jeder nach seinen Fähigkeiten. Und das ist das, was mich als Kind schon fasziniert hat und letztlich den Kommunismus für mich auch dem Christentum gleichgesetzt hat, ich habe das eine im Paradies gesehen und das andere auf Erden. Jetzt ist die Frage: Der Mensch ist ja doch schon anders gestrickt und so wie das zur Zeit aussieht, will einfach jeder mehr haben. Gehen wir doch mal einen Schritt zurück. Was gibt es denn schon, was in die von Dir favorisierte Richtung geht?

U: Einen Punkt hatte ich ja schon benannt: Gemeingüterökonomie. Elinor Ostrom, Wirtschaftsnobelpreisträgerin, hat untersucht, wie Gemeingüter organisiert werden müssen, damit genau die genannten Probleme nicht auftreten: Es muss eine Gruppe von Leuten sein, die gemeinsam ein Gemeingut verwalten. Sie müssen gemeinsame Regeln aufstellen. Wenn sich alle daran halten, ist es gut. Hält sich jemand nicht daran, gibt es nach fehlgeschlagenen klärenden Gesprächen entsprechende Sanktionen. Es hat sich herausgestellt, dass selbst kleinste Sanktionen dazu führen, dass die Menschen sich an die Regeln halten. Deshalb haben Gemeingüter über Jahrhunderte bis jetzt hervorragend funktioniert. Da zeigt sich, dass der Mensch an sich natürlicherweise nicht immer mehr haben will. Ein Beispiel sind die Umsonstläden – Leute schaffen was hin, was sie nicht brauchen, andere nehmen sich, was sie brauchen. Man kann auch organisieren, dass niemand zu viel mitnimmt.

C: Dabei wird zur Zeit meistens mehr in die Umsonstläden gebracht, als mitgenommen wird. Das ist für mich ein Phänomen, was ziemlich verrückt ist.

U: Was in die gleiche Richtung geht, sind die Repair-Cafés: Da sind Leute, die in der Lage sind, Sachen zu reparieren. Sie helfen Leuten, die ihre kaputten Geräte nicht wegschmeißen wollen, sondern reparieren wollen. Eine spezielle Form sind die Fahrrad-Selbsthilfewerkstätten. Oder ein anderes Beispiel ist die solidarische Landwirtschaft. Dabei ist eine Umverteilung möglich. Die Menschen müssen nicht bezahlen, was sie essen, sondern gemeinsam die solidarische Landwirtschaft finanzieren. Beispiele gibt es in Radebeul DeinHof und in Struppen.

C: Die Gemeinschaftsgärten gehören auch dazu?

U: Ja. Die Menschen bauen beispielsweise Gemüse ohne finanzielle Verpflichtung gemeinsam an und unterstützen sich gegenseitig. Bei freier Software wird gemeinsam etwas entwickelt und alle können diese Entwicklung nutzen, ohne dass ein Entgelt verlangt wird. Im Nachbarschaftsbereich oder im familiären Umfeld speziell ist es ja so, dass Leistungen nicht bezahlt werden, sondern der eine sagt: Ich kann das und gebe dir das, wenn du was besitzt, was ich nicht habe, tauschen wir uns ohne Wertausgleich aus. Es geht in erster Linie um die Bereitschaft, sich gegenseitig zu unterstützen.

C: Das ist der Teil „Jeder nach seinen Fähigkeiten“. Wobei sich das meist in einem kleineren Rahmen, in dem die Leute sich auch kennen und begegnen, abspielt. Der Faire Handel ist ja doch eher eine globale Angelegenheit. Das heißt, ich arbeite mit Leuten zusammen, die ich nicht kenne. Vielleicht habe ich auch den einen oder anderen besucht. Aber kann das weltweit funktionieren, dass man Dinge und Ideen so miteinander austauscht, dass beide Seiten tatsächlich menschenwürdig leben können?

U: Also – erstmal gibt es die prinzipielle Frage: Sind genug Ressourcen für alle da?

C: Das können wir klar mit ja beantworten.

U: Die andere Frage ist: Wie kann das organisiert werden, dass tatsächlich das, was genug für alle da ist, auch so verteilt wird, dass alle entsprechend davon haben. Einen wichtigen Punkt hattest Du angesprochen: es geht zum einen darum, dass man sich kennt oder zumindest Vertrauen zueinander hat. Du hattest erwähnt, dass es im gegenwärtigen Fairen Handel durchaus Ansätze gibt. Du beschreibst z.B. die Produktionsbetriebe im ÖIZ-Monatsprogramm. Selbst wenn man die Leute nicht persönlich kennt, habe ich die Erfahrung gemacht: Wenn ich weiß, dass ich genug zum Leben habe, dann kann ich auch anderen abgeben, die ich nicht kenne. Sei es im unmittelbaren Umfeld – zum Beispiel wenn ich Leute unterstütze, die ich zufällig mal auf der Straße treffe und im Regelfall auch nicht kenne - oder sei es im größeren Maßstab. Vorhin sagtest Du, dass das, was ich erzählt habe, Dich auch an das Christentum erinnert. Mich auch. Jesus hat in seiner Bergpredigt gesagt: „Sorget euch nicht darum, was ihr morgen essen werdet, worin ihr euch morgen kleiden werdet, sondern sorget dafür, dass alle genug haben. Dann haben auch wir genug.“ Das hat er ja in seinem alltäglichen Leben auch immer gezeigt. Die Speisung der 5000 und verschiedene Gleichnisse handeln davon, dass Menschen eher bereit sind, etwas abzugeben, wenn sie die Sicherheit oder wenigstens das Gefühl haben, immer genug zu haben. Selbst an Leute, die man persönlich nicht kennt. Es reicht zu wissen, dass es für einen selber immer auch reicht. Und dass die anderen sich an die gleichen Regeln halten. Das ist auch Teil der Gemeingüterökonomie. Dieses Gefühl kann man skalieren, von einer kleineren Gruppe, die Teil einer größeren Gruppe ist.

C: Das heißt, ich weiß genau, wie viel ich zum Leben brauche. Ich lasse mich nicht ablenken von Werbung. Ich lasse keine Bedürfnisse in mir wecken, die ich gar nicht besitze. Ich persönlich bin relativ werberesistent, aber hin und wieder lasse ich mich doch überzeugen von den Vorteilen des angepriesenen Produktes. Wenn ich aber nicht aufpasse, reagiere ich anders. Ich bin von Menschen umgeben, die sicher sind, dieses Produkt besitzen zu wollen und plötzlich bin ich mir sicher, dass ich das auch benötige, um Teil der Gesellschaft zu bleiben.

U: Auch da habe ich andere Erfahrungen gemacht. Viele Leute sind durchaus diesbezüglich ansprechbar. Die Konsumkritik gibt es in vielfältigen Bereichen: attac, die Montagsfriedensmahnwache, die konsumkritischen Stadtrundgänge des ENS usw. Und sobald die Menschen glücklich mit ihrem Leben sind, sind sie auch weniger anfällig für Werbung. Viele Leute glauben, sie würden ausgeschlossen werden, hätten sie bestimmte Dinge nicht. Ich aber erlebe, dass „weniger haben“ auf Akzeptanz stößt und ich nicht ausgeschlossen werde.

Werbung existiert ja nur deshalb, weil Menschen darauf angewiesen sind, Dinge zu verkaufen. Wenn die Menschen keinen Vorteil haben, wenn ein anderer ihre Sachen erwirbt, dann haben sie auch kein Interesse daran, dass der andere das unbedingt kaufen muss. Sie wollen ihre Ressourcen schonen. Dementsprechend würde in meiner Vision auch die Werbung weg fallen.

C: Ich komme da leider in einen Zwiespalt. Persönlich möchte ich so wenig wie möglich haben. Gern verzichte ich auch auf Dinge, die ich schon einmal hatte, ohne dass es mir weh tut, denn in Wirklichkeit brauche ich sie tatsächlich nicht, da sie mich im Gegenteil sogar eher belasten. Die andere Seite ist natürlich, dass ich Teil des kapitalistischen Systems bin, weil ich einfach hier lebe. Ich betreibe einen Laden und dieser Laden lebt davon, dass er Umsatz macht. Ich verkaufe Dinge, die andere eigentlich nicht brauchen. Sagen wir mal die Lebensmittel, die verbrauchen sich, das ist in Ordnung. Aber was im Kunsthandwerksbereich so rumsteht, da sage ich mir oft: „Dinge, die die Welt nicht braucht.“ Und trotzdem versuche ich, sie zu verkaufen, weil ich weiß, dass von diesem Verkauf Kunsthandwerkern das Überleben gesichert wird. Das ist für mich ein großer Zwiespalt. Ich wünsche mir eher eine leere als eine vollgestopfte Wohnung und verkaufe gleichzeitig Dinge, die Wohnungen füllen. An der Stelle merke ich immer, dass ich aussteige. Mein eigenes Denken geht in eine andere Richtung.

U: Das ist nur so lange ein Problem, wie die Menschen, die dieses Kunsthandwerk herstellen, es verkaufen müssen, um ihr eigenes Leben zu finanzieren. Aber wir gehen mal zurück zur Realität. Theoretisch wird dieses Kunsthandwerk nicht gebraucht. Aber es gibt eine Reihe von Menschen, die sagen, sie wollen gern ihre Wohnung entsprechend ausschmücken. Gehen sie zu irgendeiner großen Handelskette, die das irgendwo billig herstellen lässt, oder gehen sie in den Eine-Welt-Laden? Wenn niemand dieses Kunsthandwerk kaufen würde, könnte man es ja auch aus dem Sortiment nehmen. Die Menschen, die das herstellen, könnten andere, nachgefragte Dinge herstellen, wovon sie leben könnten. Oder die Leute, die das bisher gekauft haben, kaufen es nicht mehr, sparen das Geld, und geben es direkt an die Menschen.

C: Aber das sind ja Almosen, das hat nichts mit Würde und Gleichberechtigung zu tun. Aus meiner Sicht.

U: Da habe ich auch andere Erfahrungen gemacht. Leute sagen, wir wollen genug zum Leben haben, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen und wir wollen eine sinnvolle Tätigkeit haben. Und beides lässt sich voneinander trennen. Auf der einen Seite sagen die Leute: Wir machen etwas, was uns Freude bereitet, was uns Spaß macht, aber wir müssen das, was wir machen, nicht verkaufen, sondern wir können es zum Beispiel verschenken. Auf der anderen Seite: Unser Leben ist gesichert. Selbst im gegenwärtigen System muss das nicht gekoppelt sein, sondern es gibt durchaus viele Leute die sagen: Ich lebe von Sozialleistungen und gleichzeitig mache ich etwas, was ich als total sinnvoll betrachte, wofür ich aber nie Geld bekommen würde, weil die, die es brauchen, können es nicht bezahlen und die, die es bezahlen können, brauchen es nicht. Wenn das schon bei uns so ist, dann funktioniert es erst recht in Gesellschaften, die noch stärker vom Gemeinschaftssinn geprägt sind, bei denen es nicht so sehr um Erwerb geht. Es gibt gegenseitige Unterstützung, die nicht bezahlt wird. Und es gibt ein ausreichendes Einkommen.

C: Im Prinzip so etwas wie das bedingungslose Grundeinkommen?

U: Ja. Und wenn alle genug haben und sich deshalb unentgeltlich unterstützen, wäre das ein Übergang vom monetären Grundeinkommen mit Geld zu einem nichtmonetären Grundeinkommen, in dem Geld keine Rolle mehr spielt.

C: Bei meinen Vorträgen über den Fairen Handel kommen wir in der Diskussion relativ schnell auf den Punkt zu sagen, Globalisierung ist eigentlich ein großer Fehler. Es wäre sehr viel sinnvoller, wenn innerhalb der Länder eigene Strukturen aufgebaut werden würden, die eine Selbstversorgung zulassen. Was ja auch bei uns möglich wäre – mit Ausnahme von Produkten, die hier einfach aus klimatischen Bedingungen nicht wachsen. Im Großen und Ganzen würde die „Wieder-zurück-Führung“ auf die Möglichkeiten des eigenen Landes ein größeres Glück und eine größere Unabhängigkeit schaffen. Alles was bei uns wächst und was wir herstellen können, beziehen wir aus unserer Region. Das liegt mir näher als zu sagen, ich kaufe den Weizen aus der Ukraine. Vielleicht ist das tatsächlich die Zukunft: Fairer Handel ist gerade wichtig, so wie er jetzt ist. Aber ist es nicht fairer zu sagen, wir unterstützen die Strukturen vor Ort und lassen die ganzen Subventionierungen mal weg und konzentrieren uns auf das, was wir hier herstellen können? Wie siehst denn du das?

U: Regionalisierung ist ein wichtiger Aspekt – aus verschiedenen Gründen. Stichwort Ernährungssouveränität: Die Leute sollen selbst bestimmen, wie sie sich ernähren und wie sie das produzieren. Globalisierung – so wie sie jetzt verstanden wird – ist tatsächlich eine kritische Sache. Es bringt nichts, wenn die Menschen über hunderte oder tausende Kilometer die gleichen Waren austauschen. Das könnte man regional viel besser machen. Aber vor einem kleinen Missverständnis muss ich warnen: Es wird oft unterstellt, wer gegen Globalisierung ist, ist für Nationalismus. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Im Gegenteil: Regionalisierung und Internationalisierung können sich hervorragend unterstützen. Und es ist möglich, dass in unterschiedlichen Gebieten unterschiedliche Dinge vorhanden sind. Alles, was für die Selbstversorgung nötig ist, bleibt im Gebiet, Überschüsse werden ausgetauscht. Alles, was vor Ort erzeugt werden kann, wird auch vor Ort erzeugt. Alles, was zu viel ist oder vor Ort nicht produziert werden kann, wird unter fairen Bedingungen ausgetauscht. Zusätzlich werden Unterstützungen gegenseitig angeboten. Das funktioniert für alle Bereiche. Verkehrt wäre, ausschließlich Genussmittel herzustellen und zu vertreiben und dafür Lebensmittel einzukaufen.

C: Das ist eine geile Vision zu sagen, wir produzieren so viel, wie wir hier brauchen und das, was aus Versehen als Überschuss produziert wird, ohne dass wir es darauf angelegt haben, dann tauschen wir das. Das würde dazu führen, dass die Welt gesünder würde, dass die Menschen weniger raffgierig würden und dass sie sich wieder auf den Kern ihrer Arbeit konzentrieren würden.

U: Der Handel – speziell der Faire Handel – spielt in dem gewollten System eine andere Rolle. Wir sind nicht mehr abhängig von den großen Handelsketten, sondern wir erkennen einander in unserer Individualität an. Man baut alternative Wirtschaftskreisläufe auf und versucht, immer mehr Bereiche aus dem traditionellen Wirtschaftskreislauf in den alternativen Kreislauf aufzunehmen. Ich bringe meinen Dienstleistern, auch in den kleinen Geschäften, Aufmerksamkeit, Anerkennung und – solange sie im Geldsystem schlecht entlohnt werden – Trinkgeld entgegen.

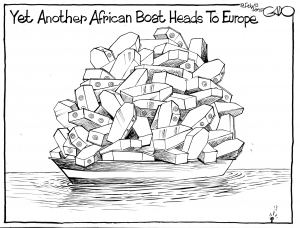

C: Der Faire Handel wird ja – je mehr Zulauf er bekommt – auch umso kapitalistischer. Gerade die großen Handelsfirmen haben sich mehr oder weniger von den kleinen Importeuren abgewendet. Sie beliefern nicht mehr nur Weltläden, sondern auch Supermärkte und Discounter und werden Teil des Systems. Und sie müssen sich unterordnen. Damit ist das kein Fairer Handel mehr. Im Einkauf vielleicht noch, aber alles, was hinterher passiert, hat für meine Begriffe mit Fairem Handel nichts mehr zu tun. Es hört genau an der Grenze auf. Ich sehe das immer so, dass der Faire Handel ein meinetwegen in sich geschlossenes System ist. Beide Seiten profitieren voneinander. Aber die Entwicklung ist eine andere. Die Entwicklung öffnet sich auf diese Seite, aber es gibt keine Öffnung auf der anderen Seite. Und plötzlich finden wir alle Marktstrukturen im Fairen Handel wieder.

U: Ja, diese Gefahr besteht. Das gegenwärtige kapitalistische System bewirkt, dass alles, was irgendwie gewinnbringend verkauft werden kann, auch gewinnbringend verkauft wird. Das bedeutet, die großen Handelsketten haben ein Interesse daran, entsprechende Nachfragen auch zu bedienen. Natürlich zu ihren Bedingungen. Für die anderen birgt das eine Gefahr. Das kapitalistische Denken heißt, geringster Aufwand bei höchstem Gewinn. Das ist natürlich kurzfristig. Die alternativen Handelsorganisationen, die dem aufsitzen, schaden sich selbst, denn sie sind nicht mehr autark.

Solange wir im alternativen Bereich für uns genug bekommen, wollen wir gar nicht in den kapitalistischen Bereich. Wir müssen den alternativen Bereich eben so organisieren, dass der Mainstream-Bereich für uns gar nicht mehr interessant ist. Das ist möglich – vor allem, wenn man einiges gemeinsam organisiert. Und nicht den Profit im Auge hat.

Wie kann die Weltladenbewegung organisiert werden, dass tatsächlich ein in sich funktionierendes System entsteht? Keiner sollte darauf angewiesen sein, die Produkte an große Handelsketten zu verkaufen. Die Alternative heißt immer – geht in den Weltladen. Nur wenn es keinen gibt, kann man woanders gucken.

C: Der Umkehrschluss – es ist schön, wenn es mehr Weltläden gibt.

U: Die Bereitschaft der Menschen und die Entwicklung der Weltläden sollten parallel erfolgen.

C: Das ist eine große Aufgabe.

U: Ja, und die sollten wir wahrnehmen. Aufklärung. Hintergrundarbeit, Angebote machen. Informationen anbieten. Miteinander reden. Es gibt viele Möglichkeiten. Der Prozess ist nicht einfach und muss wachsen. Das erfordert auch Geduld und gegenseitige Unterstützung. So wie wir beide uns gegenseitig unterstützen.